今回は、「AIの杜さいた」がAI導入支援を行っている、中部地方のある土地家屋調査士法人A様(司法書士法人併設・大手事務所)の事例をご紹介します。

AI導入の中で、長年の課題であった「マニュアル作成と運用」にAIを使い、どのように解決へ向かっているのか、具体的な進捗と成果をご覧ください。

4ヶ月で実現!ChatGPT活用「第二フェーズ」へ

土地家屋調査士法人A様へのAI導入支援は現在4ヶ月目に入り、1年計画の第二フェーズである「AIを使う」段階へ移行しています(計画よりやや前倒し)。

なお、AIの杜さいたのAI導入支援では、AIの利用段階を下記の3つのフェーズに分けております。

- 第一フェーズ AIに『慣れる』:AIを使ったことがないメンバーも含めて、AIはどんなものか実際に触り、簡単な調べ物や文章作成といった作業にAIを使い、AIに『慣れる』ことを目指します(1~4か月)

- 第二フェーズ AIを『使う』:AIを実際の業務で『使う』段階です。お客様への送付状作成、社内のデータ処理、チェック作業、メール本文作成などを行います。(5~8か月)

- 第三フェーズ AIを『活用する』:カスタムGPTなど、自社製AIを作成して業務のさらなる自動化(AI化)を行い、社員それぞれがAIを『活用する』環境を作り出します。(9~12か月)

メンバーのAI活用状況

導入当初、メンバー(10名)のChatGPT使用経験は以下の通りでした。

| 毎日使っている | 40% |

| 少しある | 50% |

| 使ったことがない | 10% |

4か月目に入った現在では、もちろん全員が使っており、使用頻度は次の通りです。

※1つの業務で使えば1回(1日ごと)とカウント

| 今週、ChatGPTを使用した回数 | 人数 |

|---|---|

| 2回 | 1人 |

| 4回 | 2人 |

| 5回 | 1人 |

| 10回 | 2人 |

| 13回 | 1人 |

| 15回 | 1人 |

| 50回 | 2人 |

現在では、全てのメンバーが1週間に2回以上の頻度で、業務にChatGPT(Businessプラン)を使っています。

「各フェーズで4か月」だと長く感じるかもしれませんが、「あ、この仕事はAIで効率化できるかも」「AIで調べた方が資料を沢山出せるかな」と意識が変わる、AI化するには時間がかかるものです。

毎週1回1時間の週次研修を16回行った結果、皆さんの頑張りで「AIに『慣れた』」、と言えるでしょう。

次の4か月(第二フェーズ)では、「AIを『使う』」ことを目指します。

業務時間の削減効果

AI導入による削減時間は今のところ、1週間で30分程度のようです。

まだ少ないかもしれませんが、こうした削減がどんどん積みあがっていくと期待しています。

| ChatGPT・AI活用で今週削減できた時間 | 人数 |

|---|---|

| 削減できていない | 1人 |

| ~30分 | 5人 |

| 30分~1時間 | 3人 |

| 1時間~2時間 | 1人 |

AI使用の業務は、メール本文作成、送付状作成、ネット検索が中心ですが、先月から本格的に取り組んでいる「AIを使ったマニュアル作成」が、現在最も関心の高いトピックとなっています。

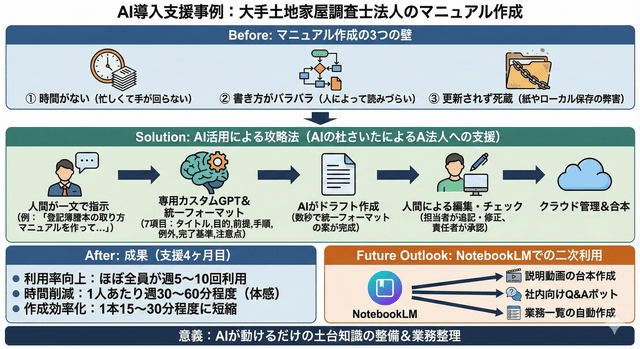

難易度の高いマニュアル作成をAIで攻略する

大手事務所であるA様では、多忙な日常業務とベテランの経験値に依存している部分があり、組織的なマニュアル化は長年の課題でした。

マニュアル作成における主な3つのハードルに対し、AIの力を活用してチャレンジしています。

| マニュアル作成のハードル | AIによる解決アプローチ |

|---|---|

| 1. 時間がない | マニュアル作成専用のカスタムGPTを導入 |

| 2. 読みづらい・様式がバラバラ | カスタムGPTに統一フォーマットを記憶させる |

| 3. 更新や運用が非効率で使われない | クラウド保存とAI(合本・NotebookLM)で運用を効率化 |

1. 忙しい日常業務の中でも「作れる」仕組み

「マニュアル作成に忙殺されて本業がおろそかになる」という本末転倒な状況を防ぐため、マニュアル作成専用のカスタムGPT(AIの杜さいた製)を導入しました。

これにより、簡単な業務マニュアルであれば、15分もかからずにドラフト(下書き)が作成可能になりました。

2. 作成者によるバラツキをなくし「読める」マニュアルへ

複数人で作成するマニュアルは、作成者それぞれの工夫(読みやすさへの配慮)がかえって様式のバラつきを生み、読む側にとっては「読みにくい」原因となることがあります。

この問題を解決するため、まずはベースとなる「マニュアル作りのマニュアル」(A4で1枚)を作成。

そして、統一した出力様式をカスタムGPTに記憶させると、だれが作っても同じ様式のマニュアルが出力されるのです。

カスタムGPTの標準出力フォーマット

マニュアルは、以下の7つの項目+タイトルで構成されます。

これにより、どのマニュアルも一貫した構造で作成され、読みやすさが担保されます。

# タイトル

## 目的

(この文書で何ができる/分かる? 1~2行)## 前提

– 役割(ロール):(例:担当者/承認者)

– 使う道具(ツール):(例:経費クラウド/ブラウザ)

– 必要な情報:(例:社内ID、口座末尾4桁)## 手順(※「導入手順」「やり方手順」のときだけ)

1)

2)

3)

4)

5)## 分岐・例外(ある場合)

– ~## 完了の基準(チェック)

– ~## 注意点(よくあるミス)

– ~## 更新履歴

– V1.0(YYYY-MM-DD)作成:[編集者] 要約:~

実際の出力内容例

カスタムGPTへの指示は「不動産の登記簿謄本の取り方マニュアルを作成して。登記情報提供サービスを使って取得し、専用ソフトに登録します」といったシンプルなものです。

カスタムGPTに上記の指示を入れると、ドラフト(下書き)が瞬時に出力されます。

# [型:やり方手順]不動産の登記簿謄本の取り方(登記情報提供サービス → 専用ソフト登録)

## 目的

登記情報提供サービスで不動産の登記簿謄本を取得し、専用ソフトへ正しく登録できるようにする。## 前提

* 役割(ロール):担当者(調査士部門)

* 使う道具(ツール):登記情報提供サービス(ウェブ)、専用ソフト

* 必要な情報:不動産の所在情報(所在地番・家屋番号等)、クレジット決済権限## 手順

1. ブラウザで「登記情報提供サービス」にアクセスし、担当者IDでログインする。

2. トップ画面から「不動産登記情報」を選択し、「地番検索」または「家屋番号検索」を実行する。

3. 対象物件を確認し、「全部事項」または必要な「一部事項」を選択して取得する。

4. 決済画面で金額を確認し、クレジット決済で「取得」ボタンを押す。

5. PDFをダウンロードし、所定の案件フォルダに保存する(ファイル名:所在地_取得日)。

6. 専用ソフトを起動し、案件を開く。

7. 「登記簿情報」入力欄にPDF内容を確認しながら、表題部・権利部(甲)・権利部(乙)を転記する。## 分岐・例外

* 物件がヒットしない:地番の枝番・丁目を再確認する/ブルーマップ参照。

* 共同住宅で家屋番号が複数ある場合:階数・部屋番号を確認して特定する。## 完了の基準(チェック)

* 必要な登記簿PDFが案件フォルダに保存されている。

* 専用ソフト上に表題部・甲区・乙区が正確に入力されている。

* 権利関係(所有者・抵当権等)がPDFと一致している。## 注意点(よくあるミス)

* 地番入力のハイフン・枝番を誤入力する。

* 家屋番号と部屋番号を混同する。

* 専用ソフトへの転記時、抹消事項を入力し忘れる。

* PDF保存場所の誤り(別案件フォルダへの保存)。## 更新履歴

* V1.0(2025-11-20)作成:ChatGPT 要約:初版作成(テンプレ準拠)

出てきたマニュアル案に対し、カスタムGPTとの対話を通じて具体的なソフト名や社内ルールを反映し、上司(責任者)による最終チェックを経てクラウドに登録されます。

早ければ15分〜30分程度で、1業務のマニュアルが完成します。

3. 常に最新で「使える」マニュアル運用へ

作成したマニュアルを紙媒体の差し替えやローカルフォルダでの管理に留めていては、更新の手間や検索性の低さから、結局使われなくなってしまいます。

A様では、完成したマニュアルをクラウドで保管し、以下の方法で「使える」マニュアル運用を実現しています。

クラウド保存の3つのメリット

1. 更新が楽: 常に参照先の原本が最新になるため、全メンバーへの周知の手間が不要になります。

2. 共有しやすい: 新人への共有はURLを渡すだけ。アクセス制限でセキュリティも担保できます。

3. AI化が可能になる: 社内マニュアルがAIの「知識(ソース)」として活用可能になります。

AIによる効率的な運用

クラウド保管されたマニュアルは、コードを使ってファイル名の修正や整理番号の振り直し、そしてワンクリックでの「合本(1つのファイルに集約)」を行います。

- 合本しておくことで、マニュアルが散逸せず、NotebookLMなどのAIツールで参照する際も簡単です。

- NotebookLMにマニュアル群をソースとして登録すれば、業務に関する解説動画の作成、質疑応答ボット、業務一覧の自動作成など、「マニュアルを基にした応用業務」がノーコードで実現可能になります。

イメージ図

土地家屋調査士法人A様のマニュアル作成のイメージ図はこんな感じになりました。

nanobananaが作ってくれましたが、すごいですね。。。

マニュアル作成はその先への第一歩

マニュアル作成は、「AIを使う」第二フェーズにおける大きな成果の一つです。

しかし、これはあくまでAIを使った業務効率化の「スタート地点」に過ぎません。

今後は、この充実したマニュアルを基に、AI化・RPA化できる業務の洗い出し、新たな業務のヒント、そして取引先との連携強化など、土地家屋調査士業務のDXにおける様々な可能性が広がっていきます。

「ウチの事務所でもAI導入しようか迷ってるけど、必要かどうか分からない」 そう思われた方は、まずはお気軽にご相談ください。(相談無料、オンライン対応) AI導入の要否、活用方針まで、御事務所の状況に合わせて具体的にアドバイスいたします。